診療技術部(コメディカル部門)のご紹介

診療技術部は「チーム医療への貢献」をモットーとする、130名余りの技術者集団です。

私たちは、以下の内容を目標として日常業務に臨んでいます。

- 質の高い医療情報、技術を的確、迅速に提供する。

- チーム医療を強力に推進する活力を強化する。

- 患者さまの安全性と満足度のさらなる向上を図り、リスク管理を絶え間なく強化する。

- 技術部員の職場環境、医療人としての資質の向上を図る。

また、「検査に関するご質問」についても紹介致します。

臨床検査科

スタッフ体制

臨床検査科 科長・副科長を含む51名(男性技師:14名、女性技師:37名)の臨床検査技師が所属し、事務員4名の総勢55名が検体検査部門、生理検査部門、病理検査部門の3部門で業務を行っています。

(2024年5月1日現在)

臨床検査技師の国家資格に加え、さらに専門性の高い資格を取得し検査技術と知識向上に努めています。

臨床検査科 取得資格一覧業務の概要

臨床検査は、患者さんから採取した血液や尿、便、細胞、組織などを調べる「検体検査」と、心電図や脳波、超音波など患者さんを直接調べる「生理検査」の大きく2つに分けられます。

検体検査の至急検査においては、60~90分で結果報告をしています。また、夜間休日も24時間体制で緊急検査を行っています。

以上の各セクションに分かれて業務を行っています。

各セクションをクリックして詳細をご覧下さい。

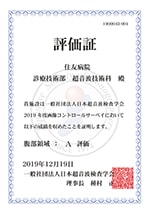

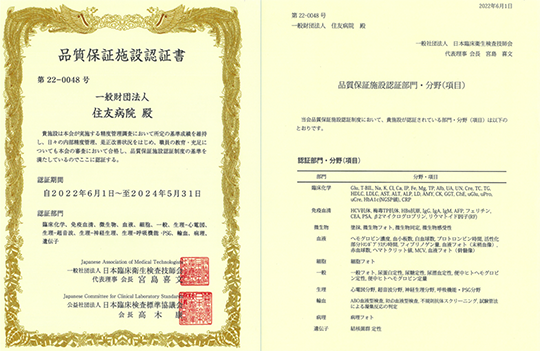

品質保証施設認証・外部精度管理

精度管理された正確なデータを報告するため、積極的に外部精度管理に参加しています。また、日本臨床衛生検査技師会・日本臨床検査標準協議会の品質保証施設認証(全10部門)を取得しています。

-

参加している外部精度管理

-

- 公益社団法人 日本医師会 精度管理調査

- 一般社団法人 大阪府医師会 精度管理調査

- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 精度管理調査

- 公益社団法人 大阪府臨床検査技師会 精度管理調査

- 一般社団法人 日本総合健診学会 精度管理調査

- 一般社団法人 日本超音波検査学会 画像コントロールサーベイ

- 一般社団法人 日本超音波検査学会 精度認定制度

- 公益社団法人 日本臨床細胞学会 施設認定制度コントロールサーベイ

- 特定非営利活動法人 日本病理精度保証機構 外部精度評価

- 各種メーカーサーベイ

1F 採血室

採血は、診断・治療を行う上で身体の様々な変化を知るためにとても重要な医療行為です。患者さまの負担を軽減するために、最新の医療機器を使用し少量の採血量で検査が行えるように努めています。

採血前は、誤認防止のために本人確認やアルコールによるアレルギーがないかを確認させていただいております。

採血後は、再び出血する可能性がありますので、必ず採血部位を5分ほど押さえていただきますようお願いします。

1F 一般検査

一般検査室では、主に尿検査と便検査を行っています。材料となる尿や便は比較的容易に採取することができ、全身状態を反映するので基礎的な検査として行われています。その他には、関節液検査や精液検査も行っています。

尿検査では、尿中に蛋白・糖・血液などが混ざっていないかを試験紙を使って分析したり、尿に異常な細胞が出ていないかを顕微鏡で見て調べています。腎・尿路系疾患だけでなく、全身状態のスクリーニング検査として役立っています。

便潜血検査は便の中に含まれる微量の血液(ヒトヘモグロビン)の有無を調べる検査です。下部消化管からの目には見えない出血を見つけることができます。主に大腸がんのスクリーニング検査として実施しています。

2F 生理機能検査

直接患者さまにふれて検査する生理機能検査を行っています。主な検査としては心電図検査、呼吸機能検査、血圧脈波検査、聴力検査などがあり、その他にも脳波検査や神経伝導検査などさまざまな種類の検査を行っています。

心臓から出る微弱な電気の状態をチェックして、不整脈の有無や、心筋に傷害がないかどうかなどを検査します。

検査時間:5分程度

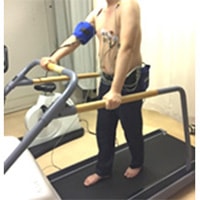

運動をすることで心臓に負荷を加え、安静心電図ではみられない心電図変化を見つけることで虚血性心疾患等の検査を行います。

検査時間:30分程度

予約検査

携帯用の小型心電計を装着し約24時間と長時間の心電図を調べ不整脈や虚血の有無を調べます。

予約検査:装着・説明時間20分程度

※ 翌日に外しに来院していただく必要があります。

両腕と両足首の血圧を同時に測定し、大血管の詰まりや動脈硬化の推定をします。

検査時間:5~10分程度

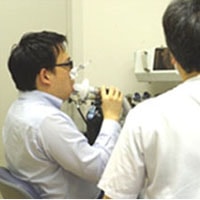

喘息や肺気腫等の診断・経過観察のため、肺活量・努力性肺活量・1秒率などを測定し、呼吸機能の状態を検査します。

検査時間:10分程度

頭に電極を装着し、脳の微細な電気活動を記録します。てんかんなどの診断に役立ちます。

検査時間:1時間程度

予約検査

聴こえかたや言葉の聴き取り、難聴の程度やタイプを調べます。

検査時間:10~20分程度

手や足を電気的刺激を与えて、その刺激が神経を伝わる速さを調べます。手足のしびれや筋力低下などのときに検査します。

検査時間:1時間程度

予約検査

以下の検査は 予約検査です。

- 呼吸機能精査

筋電図検査 - (それぞれ検査時間はおよそ1時間程度)

- 特殊聴力検査

- (検査時間はおよそ2~3時間)

ご紹介しているのは一部の検査です。詳細は検査室までお問い合わせください。

2F 超音波検査

-

外部精度管理

-

一般社団法人日本超音波検査学会画像コントロールサーベイに参加し、2019年度から2022年度まで4年連続で対象5領域すべてにおいてA評価を取得しました。

また一般社団法人日本超音波検査学会精度認定制度にも参加し、対象5領域すべてにおいてA評価を取得しました。

業務の概要

超音波検査(エコー検査)は放射線被曝がなく簡便かつ反復して行える安全性の高い検査です。また装置の進歩もあり、より広く詳細な検査が可能となり、それでいて検査の容易さもあるため第一選択の画像検査となっています。私達はそれらのニーズに柔軟な対応を心がけるように日々努力しています。また、進歩し続ける超音波技術を習得すべく、院外の学術活動にも積極的に取り組んでいます。

最も需要の多い腹部エコーのほか、ニーズの高い乳腺エコー、生活習慣病に関連する心エコー、頸動脈エコー、下肢静脈瘤のエコーなど多種多様です。通常の検査以外には、エコーガイド下に腫瘍から細胞や組織を採取する生検や、肝腫瘍に対する経皮的治療の介助を行っています。通常診療以外には人間ドックの超音波検査も担当しています。

業務の実施場所

2階にある超音波検査室でほぼ全ての検査を行っています。生検や経皮的治療を行うための処置室も設けています。人間ドックの超音波検査は14階の健康管理センターにて行っています。

利用している検査機器

2階検査室に超音波診断装置を9台(うちポータブル専用装置を2台)設置して、種々の検査に対応しています。

- 「実際の超音波検査の様子(胸腹部検査)」

-

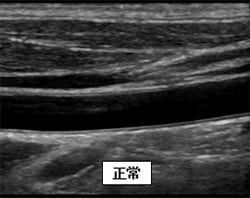

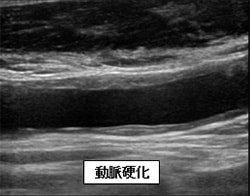

- 「実際の超音波撮影の写真(頚動脈)」

-

この図は首にある,頸動脈という太い血管の壁の厚さを観察しています。喫煙や肥満,糖尿病など種々の原因によって動脈硬化が進行すると,壁がどんどん厚くなっていきます。頸動脈の状態を観察することで全身の動脈硬化の進行具合が推測できるといわれています。

3F 輸血管理室

輸血管理部門では、輸血に関わる様々な検査と血液製剤の適正管理を24時間体制で行っています。輸血の主な検査には、血液型検査や不規則抗体検査、交差適合試験などがあります。

当部門はコンピュータクロスマッチを導入しており、迅速な輸血に努めています。

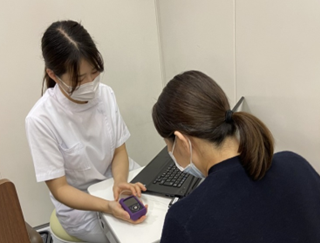

また、安全な輸血のために患者照合システムでの患者確認を徹底し、輸血後には副作用の調査を行っています。

3F 血液検査

血液検査は、主に血球計数測定、血液細胞分類、凝固機能検査を行っています。医療機器の発達により様々な検査が自動化されていますが、血液細胞分類での異常細胞検出や鑑別などまだまだ人の技術を要する場面もあります。

当検査室では、大事な患者さまの血液検体から得られた情報を正しく医師に伝え、また技術の精度を保つためにも経験を積んだ認定技師が常に駐在し検査を行っています。

貧血、感染症、出血、血液疾患のスクリーニング検査を行っています。血球計数測定は基本的な検査であり、当機を使用して日々の診療に貢献しています。

血栓止血領域を検査するための装置です。出血性疾患の鑑別や抗血栓薬を服用されている方のモニタリングにも使われています。またDIC診断項目であるTAT、PICの院内測定も行っており、当日中に結果報告することが可能です。

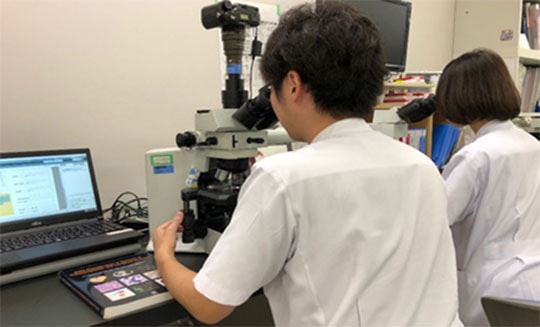

機械で異常なものが疑われた場合、顕微鏡を使って染色された細胞を人の目で確認しています。迅速な治療を要する病気もあるので、血液内科医と連携して日々の診療補助を行っています。

また細胞鑑別する目を養うため、血液のスタッフ同士で目合わせを行い技量の均一化と更なる技術の向上に努めています。

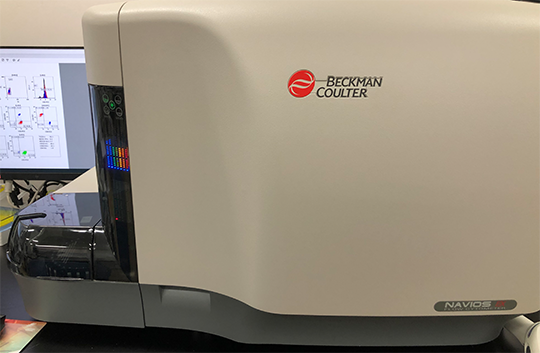

フローサイトメーターは蛍光色素が含まれている抗体試薬を用いて細胞の由来を特定する装置です。医科学領域では、疾患の診断、移植治療のための幹細胞の単離などに使用されています。当院では、この先進的な機器を用いて、血液疾患の患者様の移植治療の検査に活用しています。

3F 生化学・免疫検査

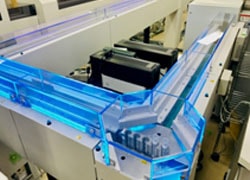

生化学・免疫部門では、主に血液を遠心分離して得られる血清を用いて検査を行っています。当部門では検体搬送システムを導入しており、数多くの項目を迅速に測定できるように工夫しています。また、異常値が出た場合には再検査や主治医への電話連絡も行っています。

1本の検体を複数のチューブに分注し、検査する機器のところまで運ぶシステムで、迅速な検査が可能となっています。

肝機能、腎機能、脂質や炎症反応など、約50項目を測定しています。

当機は2台体制で稼働することで、24時間対応しています。

腫瘍マーカー、心筋マーカー、甲状腺ホルモン、薬物に関する項目を測定しています。

肝炎ウイルスなどの感染症項目やインスリンを測定しています。

血糖とヘモグロビンA1cを測定しています

血液中に含まれる酸素や二酸化炭素の量およびpHを測定しています。

3F 細菌検査

主に、感染症が疑われた患者さまより採取された痰や尿等の様々な検体から、原因となった微生物(細菌、ウイルス、カビ、寄生虫等)を検出し、どの薬が有効かを調べます。検査法には塗抹鏡検、培養、同定・薬剤感受性試験、迅速検査、遺伝子検査等があります。また近年問題となっている薬剤耐性菌の検出も行っています。

-

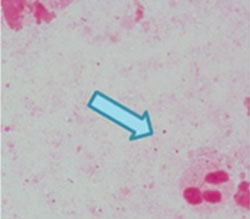

インフルエンザ菌

-

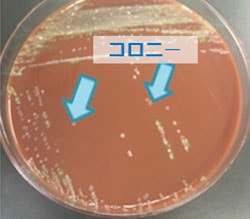

塗抹鏡検は、検体をグラム染色し顕微鏡で見る事によって感染の原因となった細菌を推定することができます。至急対応では30分以内に結果報告を行い、患者さまの初期治療に貢献しています。また培地に検体を塗布し、決められた温度で一定時間培養を行うと細菌が発育し、肉眼で観察可能な集落(コロニー)を形成します。

MALDI-TOF(マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型)質量分析計を用い、原因となった細菌を同定します。通常約10分で結果が得られます。

どの薬が有効かを調べます。

検査キットを用いてインフルエンザウイルスやノロウイルス等を検査します。検体提出から10~30分で検出でき、迅速な診断に繋がります。

遺伝子検査(病原微生物検出)

新型コロナウイルスや結核菌群等の遺伝子を検出します。 至急の場合、約2時間で報告が可能です。

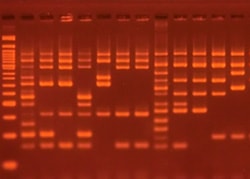

遺伝子検査(分子疫学解析)

複数の人から検出された細菌の遺伝子型別を行い、感染制御に貢献しています。

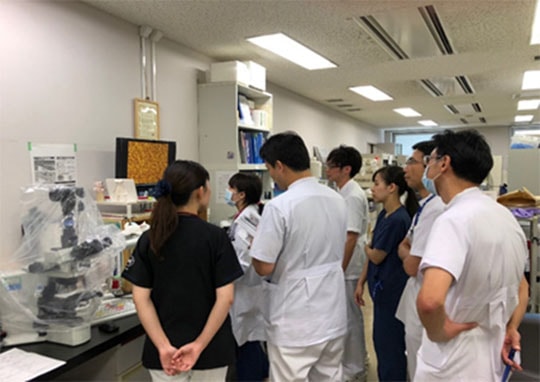

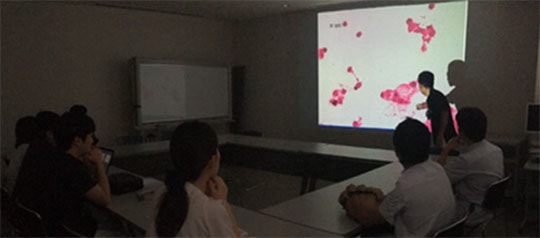

ICTやASTのメンバーとして、病棟ラウンドを毎週、血液培養ラウンドを毎日実施しています。その他週に1度、医師、薬剤師、細菌検査技師が集まり、グラム染色カンファレンスを開催しています(写真)。これは、救急外来で医師がグラム染色を実施した患者さまについて症例提示を行い、検査技師からはグラム染色の見方について解説をしています。他職種とディスカッションを行うことで、情報共有や連携を深める一助となるだけでなく、検査技師のスキルアップにも繋がっています。

3F 病理検査

業務の概要

病理検査部門の臨床検査技師は病理部診療部長のもと、病理業務を行っております。病理検査部門の担当業務は大きく分けて3つあります。

- 病理診断のための標本作製、染色

- 細胞診

- 病理解剖

業務の詳細

病理診断のための標本作製、染色

病気の診断のためには医師による顕微鏡学的な検討が必要となることがあり、これを病理診断と言います。適切な病理診断のためには適切な標本が必要となりますが、当部門では臨床検査技師により、診断に適した標本作製と多くの染色(HE染色、特殊染色、免疫染色)が行われています。

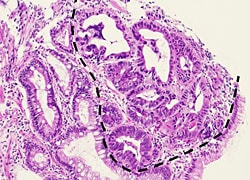

- 生検組織診:内視鏡などで採取された小さな検体から診断用の標本を作製します。

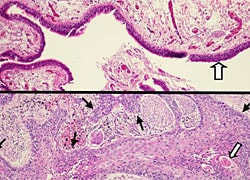

内視鏡胃生検で採取された胃癌組織

点線で囲まれた部分が胃癌(腺癌) -

手術検体の組織診:手術で摘出された臓器を肉眼的に観察し、必要な部分の標本を作製します。

手術で摘出された肺癌組織 上が正常組織

⇒:気管支の多列線毛上皮 下が癌組織

→:で囲まれた部分が肺の扁平上皮癌

【⇒は癌真珠(角化巣)】

自動免疫染色装置

病理標本の作製方法手順1

病理標本作製にはホルマリンで固定された生検・手術検体を切り出し、自動包埋(ほうまい)浸透装置で脱水・パラフィン浸透を行います。

自動包埋浸透装置 手順2

包埋ブロック作製装置でパラフィンブロックを作製します。

包埋ブロック作製装置による包埋作業 手順3

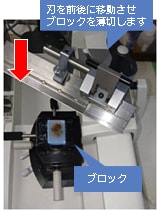

作製されたブロックをミクロトームで薄切します。

この時の厚さは2~3μm(1μmは1mmの1000分の1)になります。

ミクロトームによる薄切作業

ミクロトームによる作業 手順4

薄切された標本を自動で染色・封入します。作製された標本を病理診断医に提出し、診断が行われます。

自動染色装置・自動封入装置 - 術中迅速組織診:事前に病理診断が困難であった場合の病変確認や、手術範囲の決定のために、手術中に15分程度で標本を作製します。診断までの時間が短いことが特徴ですが、詳細な検討のためには改めて標本を作製し直し、後日検討することが必要です。

クリオスタット

(術中迅速標本作製装置)

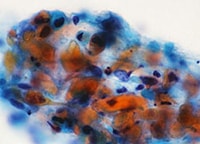

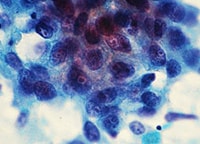

細胞診

尿、痰に混じる細胞、子宮、甲状腺、乳腺などから採取された細胞を観察し、がん細胞がないか調べることを細胞診と言います。ただし、細胞はそのままでは観察できません。そこで、当部門の技師が適切に処理し、染色を行い、観察可能な標本を作製します。そして細胞検査士の資格を有する当部門の技師が疑わしい細胞をピックアップし、考えられ得る疾患名を推定した上で、細胞診専門医が標本を検討します。

2019年12月より婦人科領域や一部の非婦人科領域に関して、液状化細胞診(liquid-based cytology: LBC法)を導入し、自動標本作製装置を使って標本作製の標準化を行っています。

病理解剖

病死された患者様のご遺体を、ご遺族のご承諾の上、解剖させて頂くことを病理解剖と言います。生前中の診断は正しかったのか、治療は適切であったのか、死因は何であったのかが検討されます。症例によっては臨床病理症例検討会が開催され、多くの病理医、臨床医が多角的に検討します。当部門の技師は解剖が適切かつ安全に行われるよう補助し、診断に必要な標本の作製を行います。

チーム医療

チーム医療 糖尿病

糖尿病代謝センターとのチーム医療について

糖尿病代謝センターへ教育入院される患者様に、主な検査項目の説明や蓄尿方法の指導をしています。

退院後も生活習慣を改善・継続していけるように、血糖値や体重の変化を分かりやすくまとめたグラフを退院時にお渡ししています。

また、我々臨床検査技師も先進糖尿病外来チームの一員として、血糖管理デバイス導入時の患者様への説明や、データの解析などを行っています。

放射線技術科

スタッフ体制

28名の診療放射線技師(男性20名、女性8名)が所属し、地下1階の放射線診断科・放射線治療科と14階の健康管理センターで職務に従事しています。

放射線診断科・放射線治療科の医師と連携し、チーム一丸で「高水準、良質の医療」実現に取り組んでいます。

各種資格・認定技師保有者数

- 検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師

- 7人

- 第一種放射線取扱主任者

- 6人

- 日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師

- 4人

- X線CT認定技師

- 5人

- 肺がんCT検診認定技師

- 5人

- 核医学専門技師

- 1人

- 核医学専門技術者

- 1人

- 放射線治療専門放射線技師

- 2人

- 放射線治療品質管理士

- 1人

- 大腸CT検査技師

- 1人

- 医学物理士

- 2人

- 救急撮影認定技師

- 1人

- 医療情報技師

- 1人

- 画像等手術支援認定診療放射線技師

- 4人

- 診療放射線技師臨床実習指導者

- 9人

- 大腸CT専門技師

- 1人

- 胃がん検診専門技師

- 1人

業務の概要

地下1階の一般撮影室、特殊撮影室、骨密度測定室、X線TV室、尿路造影室、 CT室、MRI室、血管造影検査室、放射線治療室、アイソトープ検査室において、単純撮影、断層撮影、マンモグラフィ、骨密度測定、各種造影検査、放射線治療、核医学検査、14階の健康管理センターにて胃透視や胸部撮影をしています。また地下1階の救急科や、各病棟、ICU、手術室等へのポータブル装置での撮影も実施しています。

業務の詳細

- 一般撮影検査

- 機器の詳細はこちら

- マンモグラフィ

- 機器の詳細はこちら

- 骨密度測定

- 機器の詳細はこちら

- CT検査

- 機器の詳細はこちら

- MRI検査

- 機器の詳細はこちら

- 第1血管造影室

- 機器の詳細はこちら

- 第2血管造影室

- 機器の詳細はこちら

- 第3血管造影室

- 機器の詳細はこちら

- 放射線治療

- 機器の詳細はこちら

- アイソトープ検査(核医学検査)

- 機器の詳細はこちら

- 胃透視検査(14F 健診センター)

住友病院放射線技術科では各種の検査機器を取り揃えております。192スライスのCTや3テスラのMRI、治療分野では直線加速器(リニアック)を用いた強度変調放射線治療(IMRT)などを行っております。放射線技師が携わる業務は非常に多岐にわたりますが、当科には経験豊富な放射線技師が多数在籍しており、各職種と連携しつつ日夜、患者さまへの良質な医療の提供に尽力しています。これからも長年の歴史と努力により培われた高度な技術をもって社会に貢献して参ります。

リハビリテーション技術科

スタッフ体制

令和7年5月現在、理学療法士24名、作業療法士8名、言語聴覚士4名が在籍しています。それぞれに認定試験などに合格した充実した人員体制でリハビリテーション診療を行っています。

主なスタッフ

- 科長 青木利彦

-

- 理学療法士

- 専門理学療法士(運動器・スポーツ)

- がんのリハビリテーション研修修了

- 大阪教育大学大学院 教育学研究科 修士課程修了

スタッフの取得資格一覧

- 取得資格

- 人数

- 博士

- 1人

- 修士

- 3人

- 専門理学療法士

- 2人

- 認定理学療法士

- 7人

- 3学会合同呼吸療法認定士

- 11人

- がんのリハビリテーション研修修了

- 27人

- 心臓リハビリテーション指導士

- 3人

- サルコペニア・フレイル指導士

- 1人

- 心不全療養指導士

- 1人

- 公認心理士

- 1人

- 臨床実習指導者講習会修了

- 7人

リハビリテーション施設基準

脳血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)、運動器リハビリテーション(Ⅰ)、心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)、呼吸器リハビリテーション(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ)、がん患者リハビリテーションと全ての疾患別リハビリテーションの施設基準を取得しており、急性期病院として質の高いリハビリテーション診療を提供しています。

脳血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)では、脳梗塞やパーキンソン病、脊髄小脳変性症、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、ギラン・バレー症候群・CIDP(慢性炎症性脱髄性多発神経炎)などが対象。

運動器リハビリテーション(Ⅰ)では、股関節・膝関節の関節外科、脊椎外科、骨折、関節リウマチ、切断肢などが対象。

心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)では、急性心筋梗塞、狭心症発作、心不全、心臓弁膜症、大動脈瘤、大動脈解離、閉塞性動脈硬化症などの疾患が対象。

呼吸器リハビリテーション(Ⅰ)では、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、IP(間質性肺炎)、呼吸器外科周術期、肺炎などの疾患が対象。

がん患者リハビリテーションでは、各種のがん疾患が対象になります。

廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ)では、上記以外のさまざまな疾患。例えば、腎不全や肝不全、胆嚢炎や膵炎、感染症、膠原病などにより、安静臥床することによって起こってしまった運動機能低下症例が対象となります。

業務の概要

理学療法

理学療法では、病気や手術などにより低下した運動機能、座る・立つ・歩くといった基本的な動作能力の回復、または維持を目的に実施する運動療法を中心としたリハビリテーションです。発症直後、手術直後から心拍数・血圧やその他の検査データを確認の上、安全管理しながら進めていきます。

理学療法の主な対象疾患は、整形外科の手術前後、脳神経内科の脳梗塞やパーキンソン病などの神経筋疾患、呼吸器内科の呼吸器疾患や呼吸器外科の手術前後、循環器内科の心筋梗塞や心不全、心臓血管外科の手術前後、各科のがん疾患、脳神経外科術後、その他外科術後、小児科の肺炎や喘息、整形外科や形成外科での切断肢、その他の疾患に伴う廃用症候群などです。

作業療法

作業療法では、主に上肢(手)に障害のある方を対象に、運動機能の回復を目的とした機能的なアプローチを行うだけではなく日常生活動作の再獲得に向け、個々に応じた作業活動を提供するとともにQOL(生活の質)の向上に向け生活関連動作に対してもアプローチを行っています。

作業療法の主な対象疾患は、脳神経内科の脳梗塞やパーキンソン病などの神経筋疾患、脊椎(頚椎)外科の手術前後、上肢骨折の手術前後、脳神経外科術後、形成外科術後、各科のがん疾患などです。

言語聴覚療法

言語聴覚療法では、言葉によるコミュニケーション障害(失語症・構音障害・音声障害・高次脳機能障害など)の方や摂食・嚥下障害の方を対象に、検査・評価を実施し、必要に応じて訓練、指導、助言、その他の援助を行います。また認知症の神経心理検査を通じた評価判定も行っています。

言語聴覚療法の主な対象疾患は、脳神経内科の脳梗塞やパーキンソン病などの神経筋疾患、脳神経外科術後、各科のがん疾患などです。また、摂食嚥下訓練に関しては、様々な疾患からきたす摂食嚥下機能低下症例、誤嚥性肺炎などの疾患です。

急性期病院としての急性期リハビリテーション

当院では、急性期病院として入院直後からリハビリテーション科が関わることになります。また、整形外科・心臓血管外科・呼吸器外科においては、周術期リハビリテーションとして、手術前から介入し、手術直後、手術翌日からリハビリテーション診療にあたります。そのため、リスク管理は必須であり、専門知識、各種検査データの収集と読解など患者さまの疾患・病態を充分に把握した上で、安全にリハビリテーション診療に従事しています。

チーム医療としてのリハビリテーション

当院では、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が連携するのは当然の事、各科の専門医師、看護師、薬剤師やその他の技師とも深く連携し、チーム医療としてのリハビリテーションを実施しています。

そして、緩和ケアチーム、RST呼吸ケアチーム、褥瘡(床ずれ)対策チーム、NST栄養サポートチーム、認知症ケアチームにリハビリテーション科スタッフが所属し、情報を交換しています。

整形外科術前後患者さまにおいては、毎週木曜日に整形外科部長回診に帯同し、リハビリの進捗状況を報告しています。

心臓血管外科術前後患者さまにおいては、毎週金曜日に心臓血管外科医師、病棟看護師とともに「心臓リハビリテーション・カンファレンス」を実施しています。

ICU(集中治療室)での早期リハビリテーション

ICUでの重症患者さまも、発症直後、手術直後からリハビリテーションを開始致します。これには、ICUを統括する麻酔科医師の指示のもと、ICU看護師も積極的に協力頂いています。また、ICUでは随時合同カンファレンスが開催されるため、リハビリ科スタッフも積極的に参加しています。

臨床心理科

スタッフ体制

臨床心理士・公認心理師 男性2名

メンタルヘルス科 スタッフ体制業務概要

心理療法(心理カウンセリング)

ご予約お申込み詳細はこちら心理アセスメント

必要に応じて、性格の把握や知的能力および認知機能の評価として心理検査を実施

身体診療各科とのリエゾン・コンサルテーション

糖尿病・代謝センター教育入院中の糖尿病、肥満症、メタボリックシンドローム患者の方々への心理的支援、および希望により外来での個人カウンセリング

小児科からの依頼によるカウンセリング(保険適用となる場合もあります)

緩和ケアカンファレンスへの出席。がん患者の方々へのカウンセリングの実施。

その他、必要に応じて入院中の患者様にカウンセリングなどの心理的支援

職員のメンタルヘルス支援

- 一次予防

- 全職員対象(ストレスチェック)

- 二次予防

- 不調者へのメンタルヘルス相談

業務の詳細

臨床心理士・公認心理師による心理カウンセリングを実施しています。うつ病、不安障害、適応障害などの精神科・心療内科領域の症状・問題をはじめ、職場、学校、家庭など様々な生活場面における心理・行動面での問題を対象に、認知行動療法をはじめとした各種カウンセリングを提供しています。

- カウンセリング室

臨床工学科

スタッフ体制(2025年6月)

総勢24名の臨床工学技士(CE:Clinical Engineer)が在籍

常勤:23名(男性17名、女性6名) 契約:1名(男性)

業務の概要

当院の臨床工学科は、患者様の生命を支える生命維持管理装置の操作から、医療機器の安全管理、チーム医療への積極的な参画を通じて、日々進化する医療現場を最前線で支えています。

業務の詳細

手術室業務

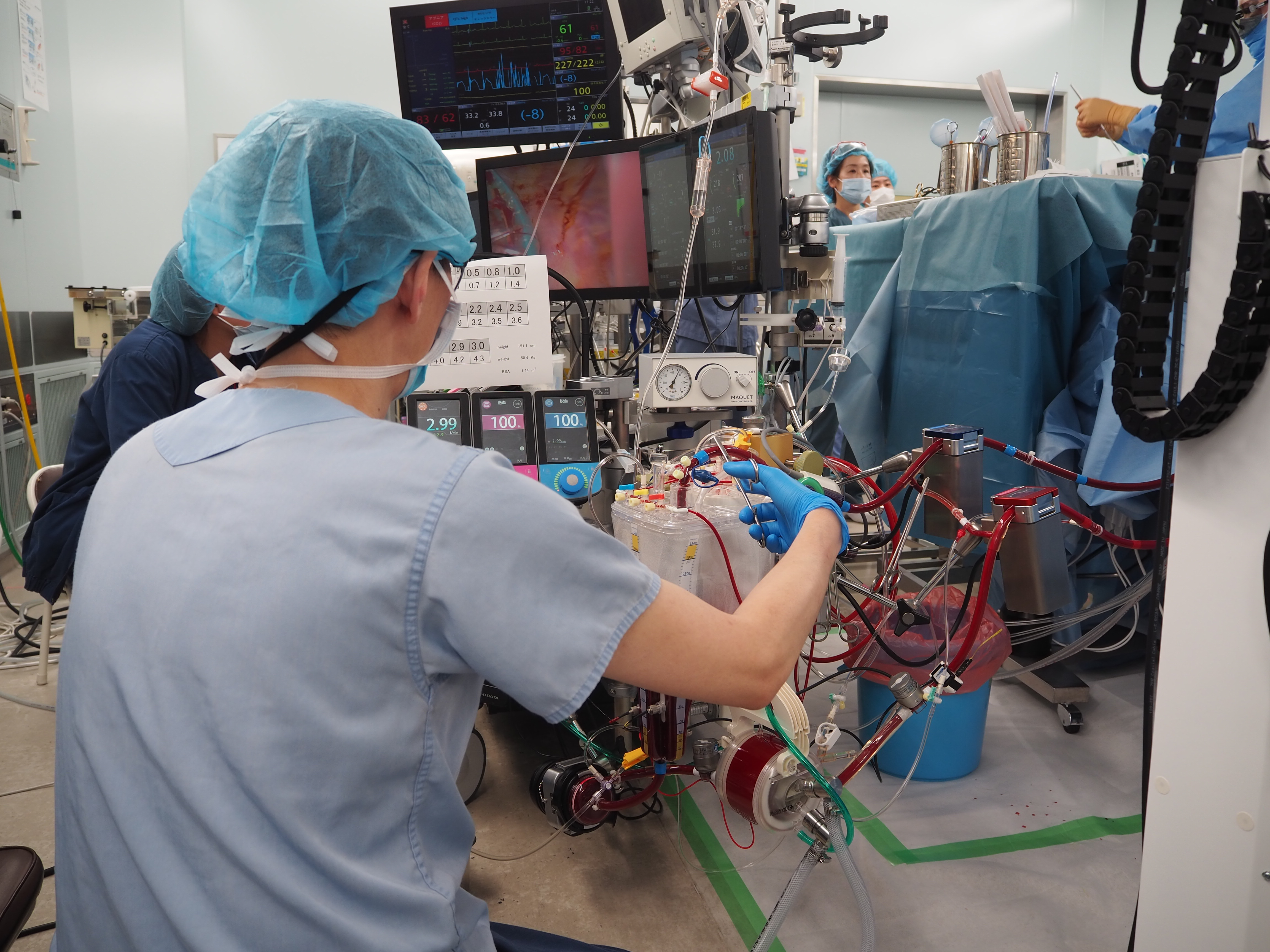

- 心臓血管外科における人工心肺装置や自己血回収装置の操作

- 電気メス・麻酔器などの保守点検・トラブル対応

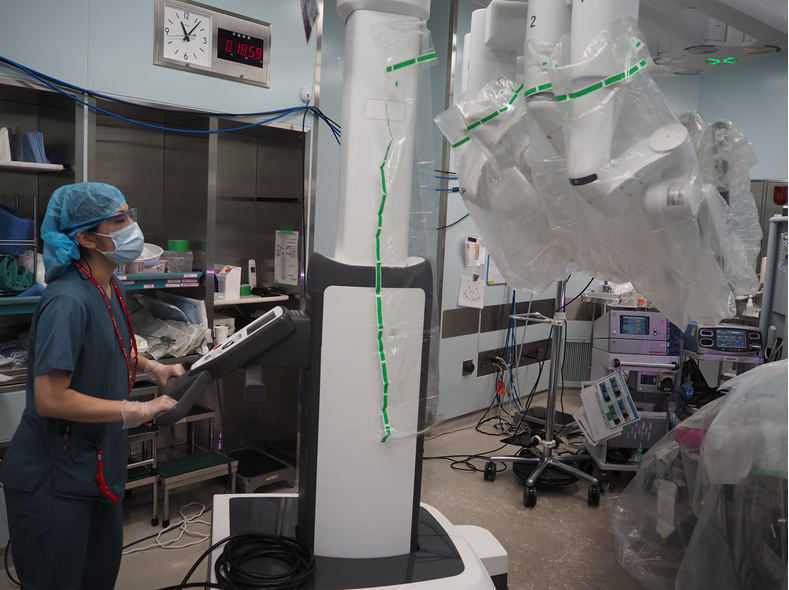

- 手術支援ロボット「ダヴィンチ」の準備・保守管理

- スコープオペレーター業務:医師のタスクシフト目的に開始しました(2024年5月~)

- 今後、麻酔補助業務も検討中です

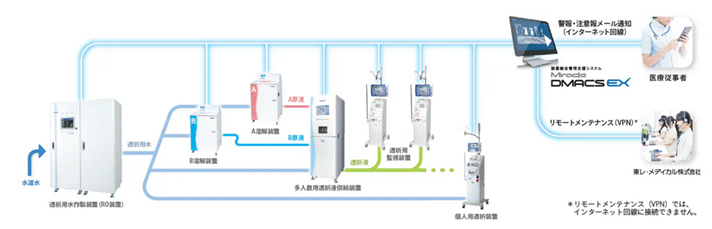

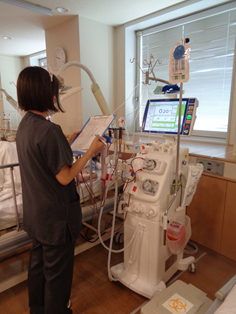

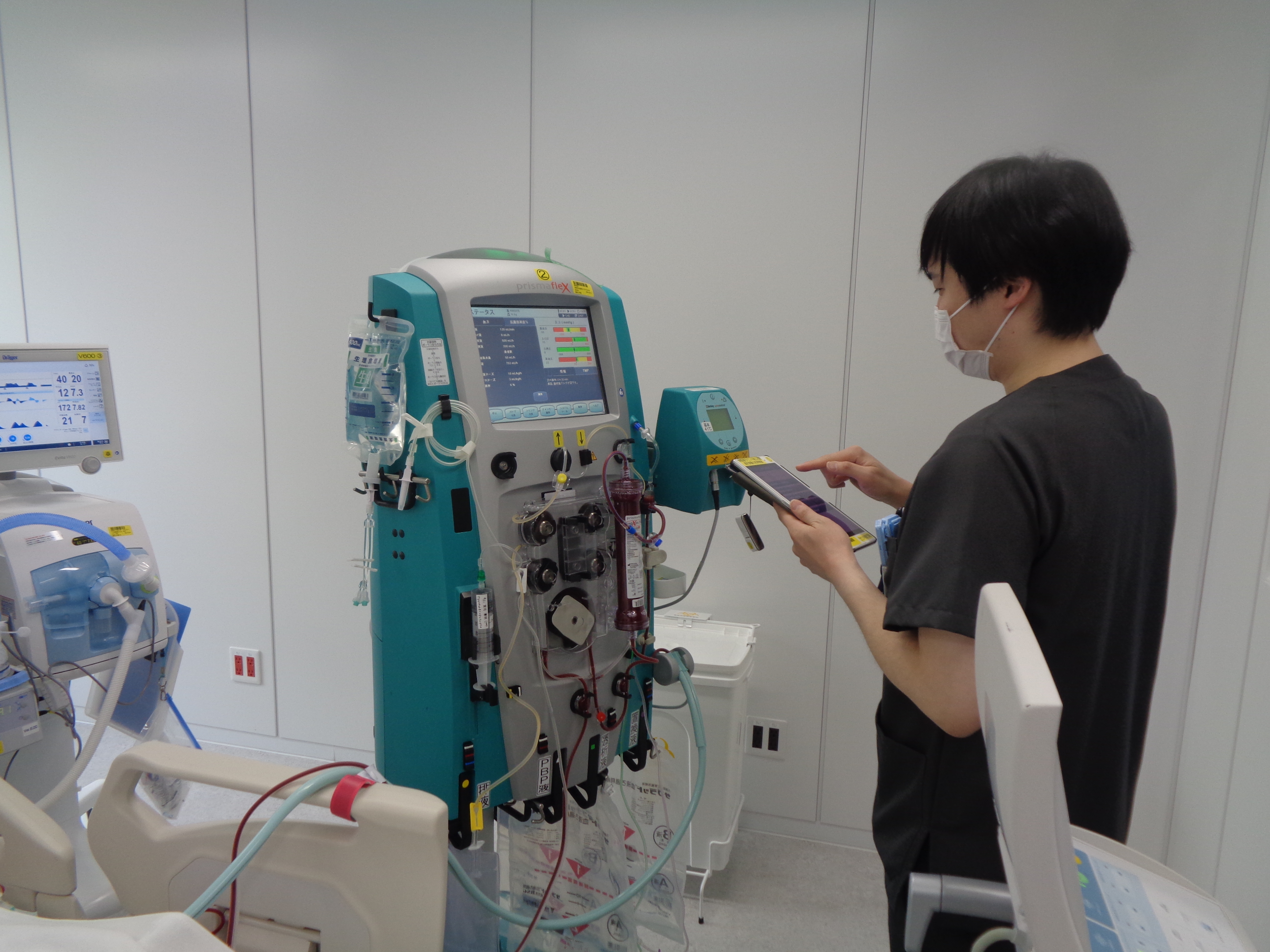

腎センター業務

- 腎センターにおける人工透析業務:透析患者の受け持ち、穿刺、回収など透析業務全般を実施

- 各種血液浄化療法(PE・LDL-A・GCAP・PBSCH・CARTなど)に対応(年間150~250件)

- エコーガイド下穿刺:表在化動脈穿刺や穿刺困難症例は全てCEが施行

- 透析液の清浄化対策:エンドトキシン・生菌の定期測定。機械室の清潔保持を心掛けています

- 透析装置:2024年4月に更新。水処理装置から透析装置末端までに未消毒部位が存在しないシステム構成を構築

- 透析管理システム:2024年4月に更新。システム管理もCEが実施。アフェレシス装置との連携も実施。

現在、持続血液濾過透析(CKRT)の連携も準備中 - 出張透析:水処理装置(JWS社製:MZ-1)・個人用多用途透析装置(日機装社製:DBB-200Si)を使用

装置間の連携による熱水消毒システムを採用 - 今後、VA管理・腹膜透析管理を開始するために準備中です

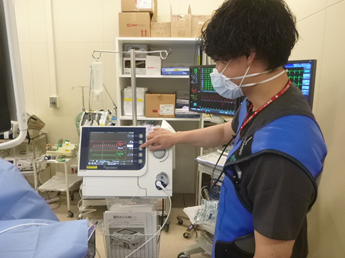

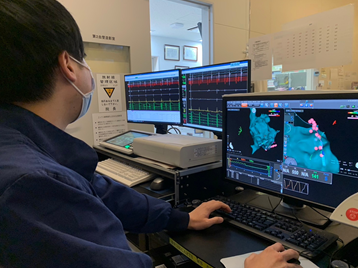

心臓カテーテル業務

- 循環器内科における心臓カテーテル検査・治療中の生体情報モニター監視・計測。IVUSやFFR計測、Rotablator対応など実施。

- 補助循環装置(VA-ECMO、IMPELLA、IABP)への対応。2023年4月にIMPELLA導入

- 周辺機器(除細動器、人工呼吸器、体外式ペースメーカ等)の操作・保守管理の実施

- 緊急対応:24時間オンコール体制

不整脈関連業務

- ペースメーカ:新規植込み・電池交換時のプログラマー操作や手術やCT/MRI時の立会い・トラブル対応の実施

- 遠隔モニタリング:毎月データ解析を実施

- カテーテルアブレーション(2021年5月~):毎週(月)(金)に実施。件数増加により1枠増枠予定(2025年度内)

- ICD・CRT:2023年10月よりの導入開始

- 第3アンギオ室開設(2025年2月~)に伴い、心臓カテーテルと並列でアブレーションが可能となりまた

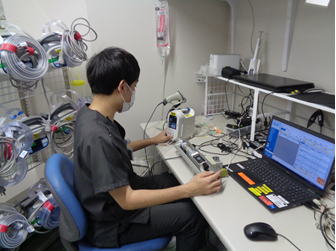

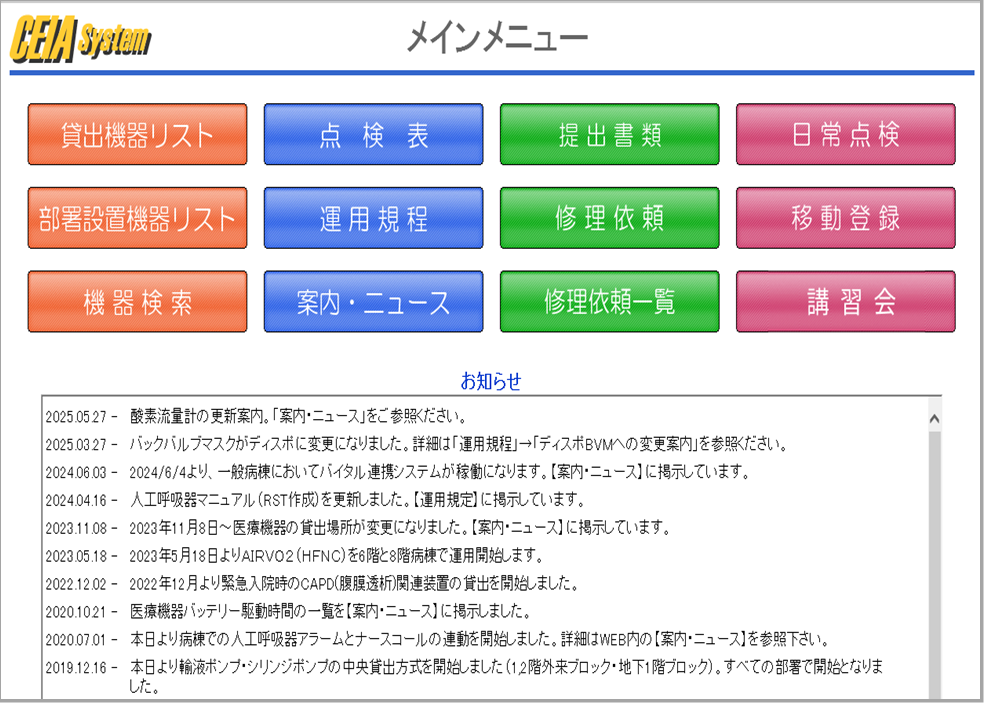

医療機器管理業務

- 院内約3000台の医療機器を、システム(CEIA:アルカディア・システムズ製)を用いて中央管理

- 医療機器管理WEBにより院内PCで機器情報閲覧や修理依頼・機器点検など可能な体制整備(他職種への活用)

- 2025年5月よりCEIA講習会システム(e-ラーニング)導入

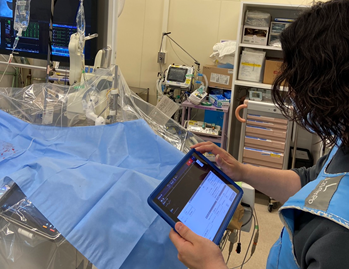

- CE全業務でタブレット端末を積極的に活用。業務標準化と業務効率向上を図っています。

- 医療DXの推進:電子カルテと機器管理システムの連携を計画中(2025年度内)

- 貸出場所と返却場所を別々に:清潔・不潔の明確化による感染管理強化・効率的な機器運用と正確な在庫管理の実現

- ラウンド点検:ME機器(モニター稼働や充電状況など)ラウンドと機器使用中ラウンド点検を毎日実施し、トラブル早期発見・適正使用を図っています。

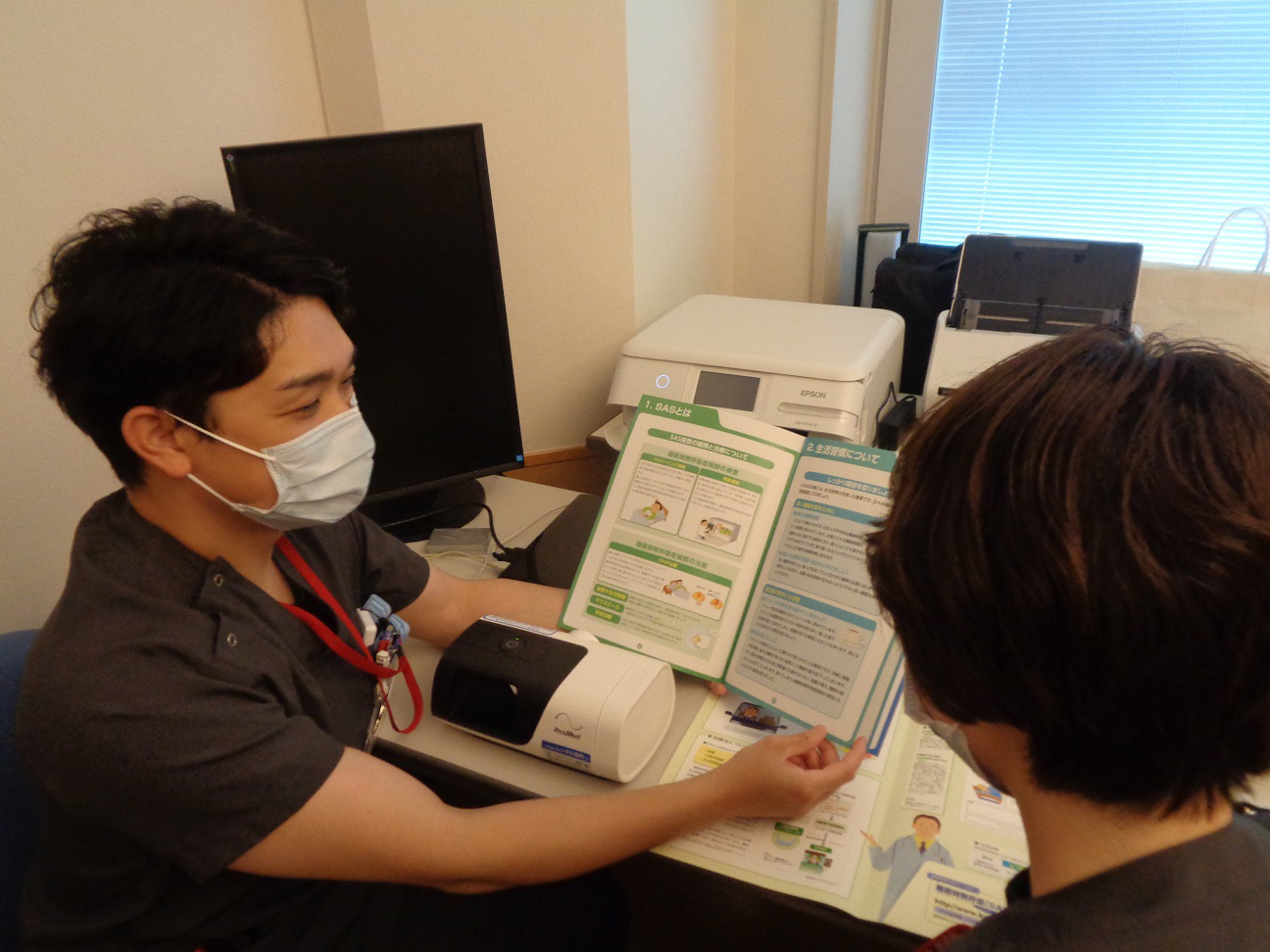

在宅人工呼吸関連業務

- 在宅人工呼吸器・在宅NPPV・CPAP・ASV管理を実施

導入・データ解析・患者教育・外来フォローなど診療サポートを積極的に行っています。 - CPAP遠隔モニタリング:毎月データ解析を実施し、電子カルテに記録入力・データ保存を行っています。

- 在宅酸素療法(2021年6月~)・在宅HFNC(2022年10月~)の導入・管理の実施。患者教育やフォローも実施しています。

- 外来フォロー体制の構築:SAS専門外来を設けていないため、導入後の外来フォローやマスクフィッティングなどの外来サポートを実施。呼吸器内科医師と連携し、アドヒアランス向上と患者満足度の向上に努めています。(2024年10月~)

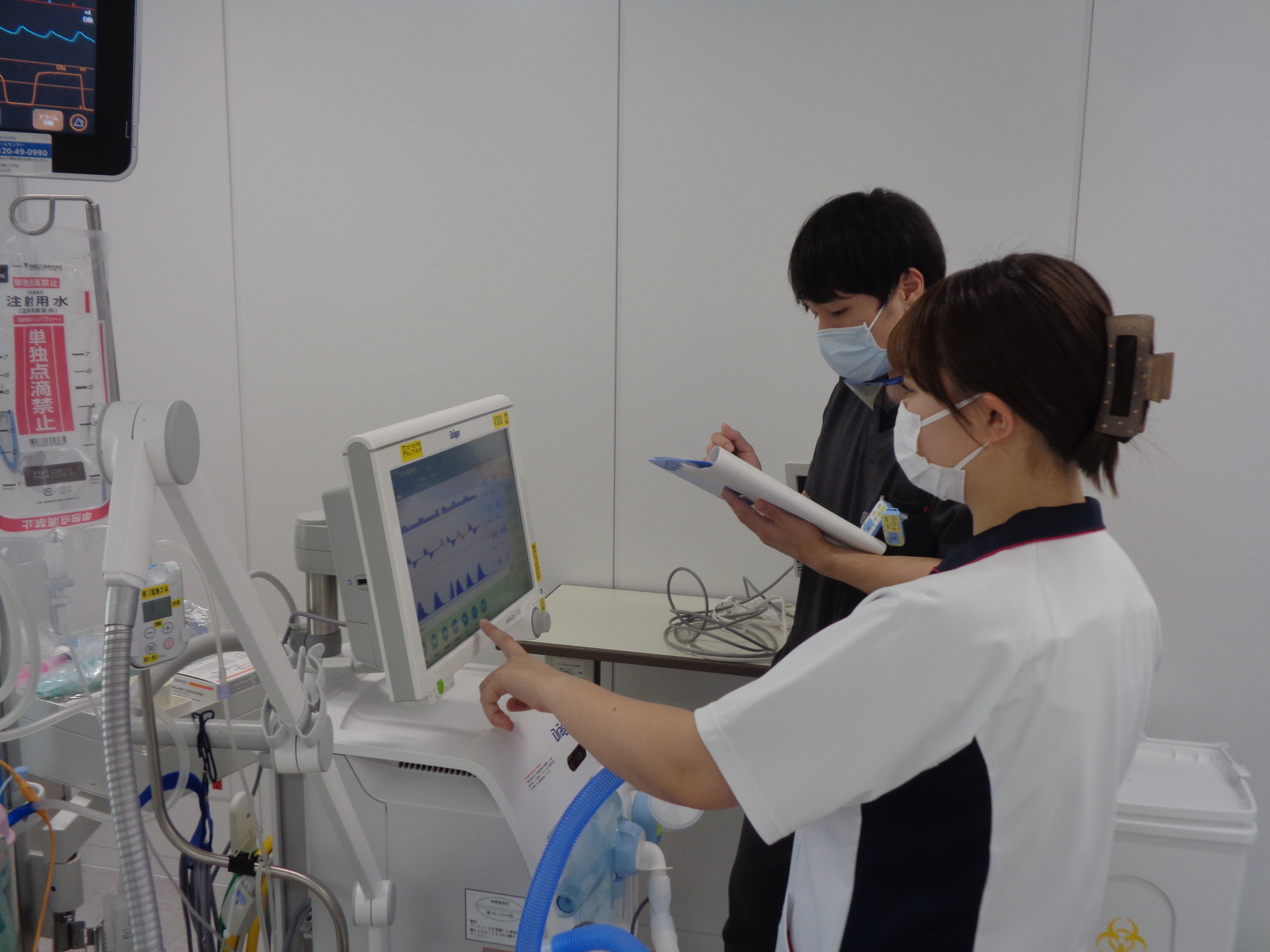

ICU/HCU業務

- 人工呼吸関連:人工呼吸器・NPPV・HFNCの導入・抜管サポートの実施。患者搬送や呼吸リハなど積極的にサポート実施

- 血液浄化療法:CKRT・HD・PE管理の実施。除水指示によるCEでの設定変更によるタスクシフト実施

- 補助循環:ECMO・IMPELLA・IABP)管理の実施

- チーム医療:毎朝の多職種カンファへの参加

- 安全体制:生命維持管理装置導入時の看護師とのダブルチェック体制の構築。安全管理・多職種連携の向上を図っています。

- 今後は、生命維持管理装置だけでなく積極的に集中治療分野への介入を行い、CEの質の向上を図り、集中治療医学の進歩発展に貢献していくチーム作りを目指しています

内視鏡業務

- 物品管理:スコープなどCEにて一元管理

- 内視鏡洗浄管理:洗浄管理システムを導入(2025年6月)し、洗浄消毒履歴管理の自動化、トレーサビリティ確保、未消毒スコープ使用防止、使用履歴把握による品質管理の実施

- 治療介助サポート:ESD・ERCPなど治療介助にも積極的に実施

- 体制:CE2名(2024年4月~)体制

病院運営・安全管理への貢献(院内活動)

病院全体の医療の質向上と安全管理に多角的に貢献するため、多岐にわたる委員会活動に積極的に参加しています。医療機器の専門家として専門的知見を活かし、安全で質の高い医療提供体制の構築に努めています。

[GRM委員会]

インシデント・アクシデントの報告・分析を行い、再発防止策の検討や安全対策の徹底に貢献

[手術室委員会]

手術室における医療機器の安全使用、手術の安全性確保や適正運用に貢献

[医療機器安全管理部会]

医療機器の安全管理・適正使用・院内への周知など、医療機器に起因するリスクの低減に貢献

医療機器安全管理責任者をCEが担い(2018年~)、より主体的に安全管理を推進

[呼吸ケアサポート委員会]

人工呼吸器の安全使用推進や早期離脱支援、職員研修など、患者さんの呼吸ケアの質の向上に貢献。

医師や看護師対象の人工呼吸器やNPPV講習会も講師として参加

人工呼吸器離脱困難症例に対する早期離脱を目的に、離脱トライアル指示を用いて人工呼吸器の設定変更や一時離脱時のデバイス変更をCEが行う離脱トライアル体制を構築し、理学療法士や病棟看護師と連携を行い、人工呼吸器からの早期離脱と医師のタスクシフトを実施(2023年~)

[ICU・CCU/HCU運営委員会]

集中治療室における機器の安全運用・新規機器導入、スタッフ教育による円滑運営が出来るよう活動

[透析機器安全管理委員会]

血液浄化装置の保守管理計画や安全対策、手技の標準化マニュアル等の策定、業務標準化、効率的かつ安全運用が出来るように活動。CEが主導的立場で運営

[材料委員会]

医療材料の選定や管理において、機器との適合性や安全性に関する専門的知見を提供し、医療材料の選定を実施

[ICT委員会]

医療機器に関する専門知識を活かし、院内感染対策に貢献

[医療ガス委員会]

医療ガスの供給設備や酸素流量計などの安全管理を実施。災害や機器トラブル時の対策の備えも提供し活動

[BCP対策委員会]

大規模災害や緊急事態発生時の医療機器の稼働確認や復旧対策を立案。アクションカード作成やBCPマニュアル作成の実施。災害訓練への積極的参加

[RRT]

(Rapid Response Team / 院内迅速対応チーム)早期介入チームの一員として介入。EWS機能システムなどシステム運用にも寄与し、急変時の対応遅れにならないよう体制構築の実施

これらの院内活動を通じて、CEは単なる「機器を操作する人」ではなく、病院全体の医療安全管理体制の中核を担う重要な存在として活動しています。多くの委員会に参加し、病院の円滑な運営と医療の質向上に貢献しています。

その他

[当直体制]

2022年1月よりCEの当直を開始。時間外での迅速対応が可能となり、安全性の向上に寄与。

今後はオンコール体制を極力減らし、緊急心臓カテーテルや緊急内視鏡、緊急手術などに迅速に対応できるように当直2名体制を検討しています。

[告示研修]

病院からの補助により積極的に受講中。約7割受講終了(2025年6月時点)

告示研修の新たな4つの業務(①内視鏡下手術視野確保②動脈表在化穿刺③ALB時の電気的負荷④静脈路確保)のうち、

①②③は実施済み。④に関しても、今後ニーズに応じて検討していきます。

[学術活動・資格取得]

各種関連学会への参加・発表、資格取得を行い、最新の知識・技術の情報収集を実施し、日々の業務へ還元する努力を行っています。

取得資格

学術活動

[タスクシフト/タスクシェアと働き方改革]

「医師・看護師のタスクシフト/タスクシェア」に対し積極的にCEが関わり、多職種で連携し安全な診療を心掛けています。同時に、働き方改革にも取り組み、スタッフのワークライフバランスも考慮しながら働きがいのある職場を構築していきたいと考えています。

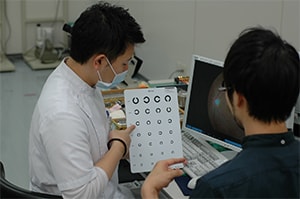

視能訓練科

スタッフ体制

視能訓練士5名で眼科検査を行っています。

業務の概要

目を通じて得られる情報は80パーセントといわれています。当院では現状の視機能を正確に評価するために遠視、近視、乱視といったような屈折異常に関する検査、白内障、緑内障、網膜疾患といった眼疾患に関する検査、眼鏡やコンタクトレンズに関する検査等の眼科一般分野の視機能検査を行っています。また両眼視機能の異常を持つ斜視・弱視に関する検査も行っています。

業務の詳細

検査には眼科でよく行われている視力検査、眼圧測定の他に視野の状態をみる視野検査も行っています。指標を動かして見える範囲を測定する動的視野測定、指標を各定点に固定して網膜の感度を測定する静的視野測定の2種類があり、眼の状態に応じて医師から指示があります。

また網膜硝子体疾患に対し、光干渉断層計(OCT)による眼底三次元画像解析検査、造影検査、眼底自発螢光撮影、光干渉断層血管撮影(OCT-A)など最先端の装置を用いて検査を行っています。これらの検査を行うことにより、より網膜の状態が画像として詳細に分かるようなり、早期治療の開始ができるようになりました。

また症状によっては色覚検査や両眼視機能検査などの斜視、弱視の検査も随意時行っています。

眼科検査は時間が長くかかる検査が多く、視野検査や眼鏡処方、造影検査等については予約制となっていますが緊急性のある場合は当日対応しています。また眼科では散瞳して検査を行うことがあります。一度散瞳してしまうと約5時間元に戻らないので、ご自身での運転の来院は控えて頂くようにお願い致します。

私たち視能訓練士は最先端の機器と高度な技術を駆使し、正確なデータを迅速に提供できるように日々の業務に当たっています。

栄養管理科

スタッフ体制

管理栄養士6名(女性5名、男性1名)

業務の概要

外来・入院患者さまへの栄養指導(個人・集団)を予約制で実施。入院患者さまには入院時栄養管理計画書を作成するとともに、栄養サポートチームや緩和ケアチームなどで栄養面をサポートしています。給食業務については、委託給食会社とともに衛生面を含め管理しています。

業務の詳細

- 個人栄養指導

- 1階栄養指導室、病棟

予約制

- 集団栄養指導

- 糖尿病教室14階講堂詳細はこちら

- 給食業務

- 栄養管理室

食事も治療の一環とした栄養指導を実施し医療に役立つ栄養指導を目指しています。生活習慣病是正や、合併症予防の患者さまのQOL向上に努めています。